绿荫环绕 深檐曲拱

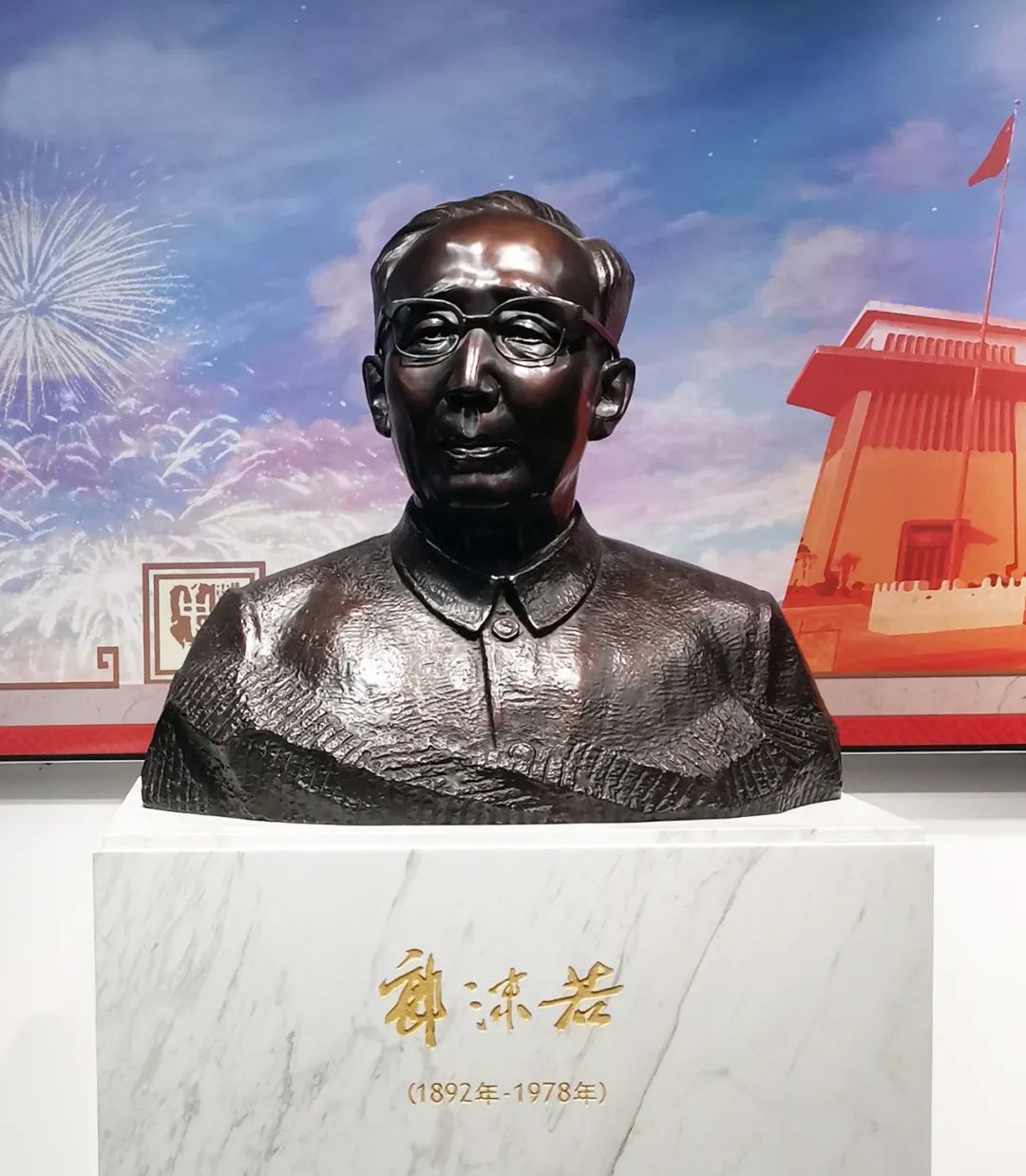

古拙篆书“史”字高悬

中国历史研究院

如鼎 若尊 似阙

梁枋错叠 光影交织

凝聚五千年文明底蕴

建筑层次的律动之中

流淌不朽的人文精神

这里静谧 却充满活力

穿过廊道 推开一扇门

学子同师长探讨学术问题的图景

便映入眼帘……

“滴~”,和往常一样,小玉取出学生卡,在闸机上一刷,中国历史研究院的大门便为她敞开。

丁小玉是中国社会科学院大学历史学院2021级本科生,对于她和她的同学来说,中国历史研究院不需要想象,它就是自己大学生活的一个部分。

中国历史研究院被师生简称作“历史院”,坐落在连通古今的“文化之脊”——北京中轴线北延长线上的奥林匹克公园中心区文化综合区,是我国历史学研究的神圣殿堂。

从学校到历史院,地图显示49公里,乘地铁需要2小时,如果坐校车或打车,要花上差不多1小时。

路有些长,每次去历史院上课见导师,难免奔波,但每一步都欢快,都充满了力量。

“大师就在我们身边”

6月17日上午9:30,考古系“考古学论文写作规范与方法”的最后一次课,施劲松老师,考古研究所副所长、历史学院副院长,正为同学们授课。尽管是周六,36名学生无一人缺席。

这应该也是2021级考古专业博士生王一凡博士生涯中最后一次课堂听课。

考古系的学生长期扎根考古一线,动手能力没得说,但论文写作能力还需要不断提升。施老师针对同学们在学术论文和学位论文写作时需要注意的问题,娓娓道来:

“你们可以在发掘的材料中找选题方向,但也要注意论文不同于简报,不能简单地将材料堆砌在论文中。同时要注意尊重知识产权,在资料没有公开发表前,不能直接拿来使用。”

正在准备开题报告的王一凡陷入了沉思,他开始认真梳理研究区域内的遗物遗迹,逐一落实到所研究的课题上。

社科大的课堂,大师云集。历史学院的绝大多数课程都由历史院的专家团队教授,众多史学界耳熟能详的名家大咖,都是同学们课堂上咫尺可亲的老师。对同学们来说,历史学院和历史研究院不需要刻意去区分:师之所在,便是院之所在、学之所在。

小玉仍然清晰记得大一填写学业导师意愿表的那个下午,她忐忑地在表上填入俞金尧老师的名字,心里不断嘀咕:“真的可以和大师近距离交流吗?”

如今,导师的指引已经陪伴了她两年。

这两年的时间,让小玉初识如何做学问。更重要的是,导师用实际行动潜移默化地影响着她,让她懂得,一名真正的学者应该是什么样子。“我将来要继续读硕士,读博士!”

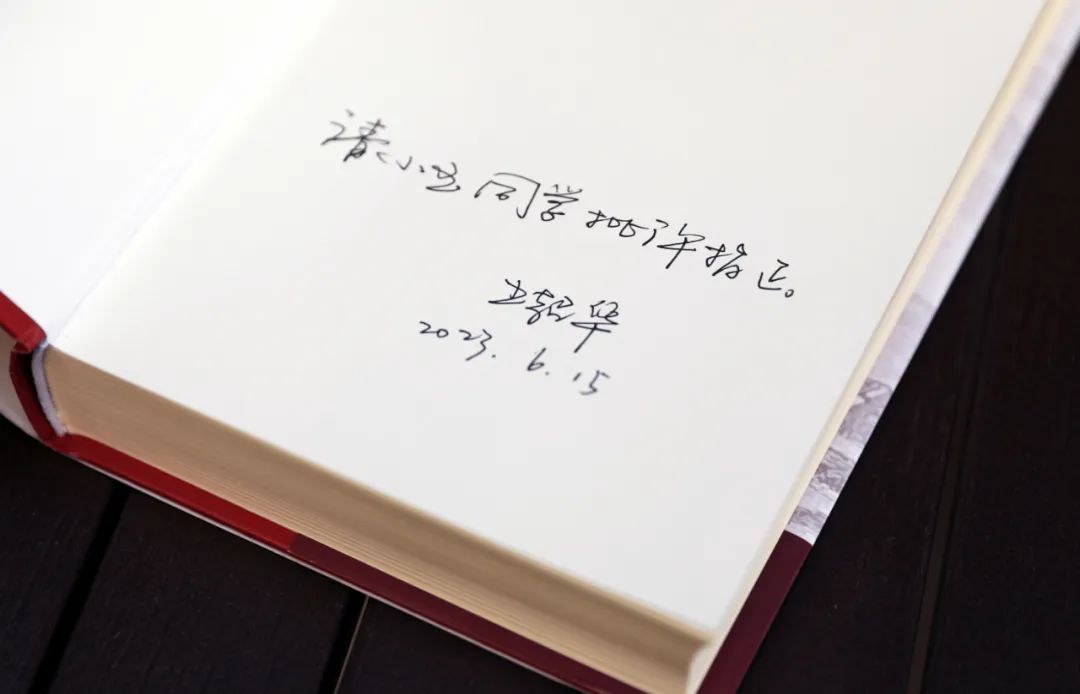

这学期,欧洲史研究室的专家团队在教授“欧洲经济社会史”课程,恰逢俞金尧和王超华老师的著作出版,选修这门课的同学每人都获得了老师的赠书。

小玉也拿到了签名版,扉页上的寄语刚劲而亲切:“请小玉同学批评指正。”

“我们有自己的博物馆”

中国考古博物馆就在历史院的院内,是历史学院同学们的专业课堂。

推开博物馆的大门,一条“历史大道”向前延伸,以时间轴的形式展示了我国历史发展的重要节点和重大事件,源远流长。

穹顶之上,是党的二十大召开当天的星象图,壮丽震撼。

馆内,“文明起源”和“宅兹中国”两个主题展正在展出。

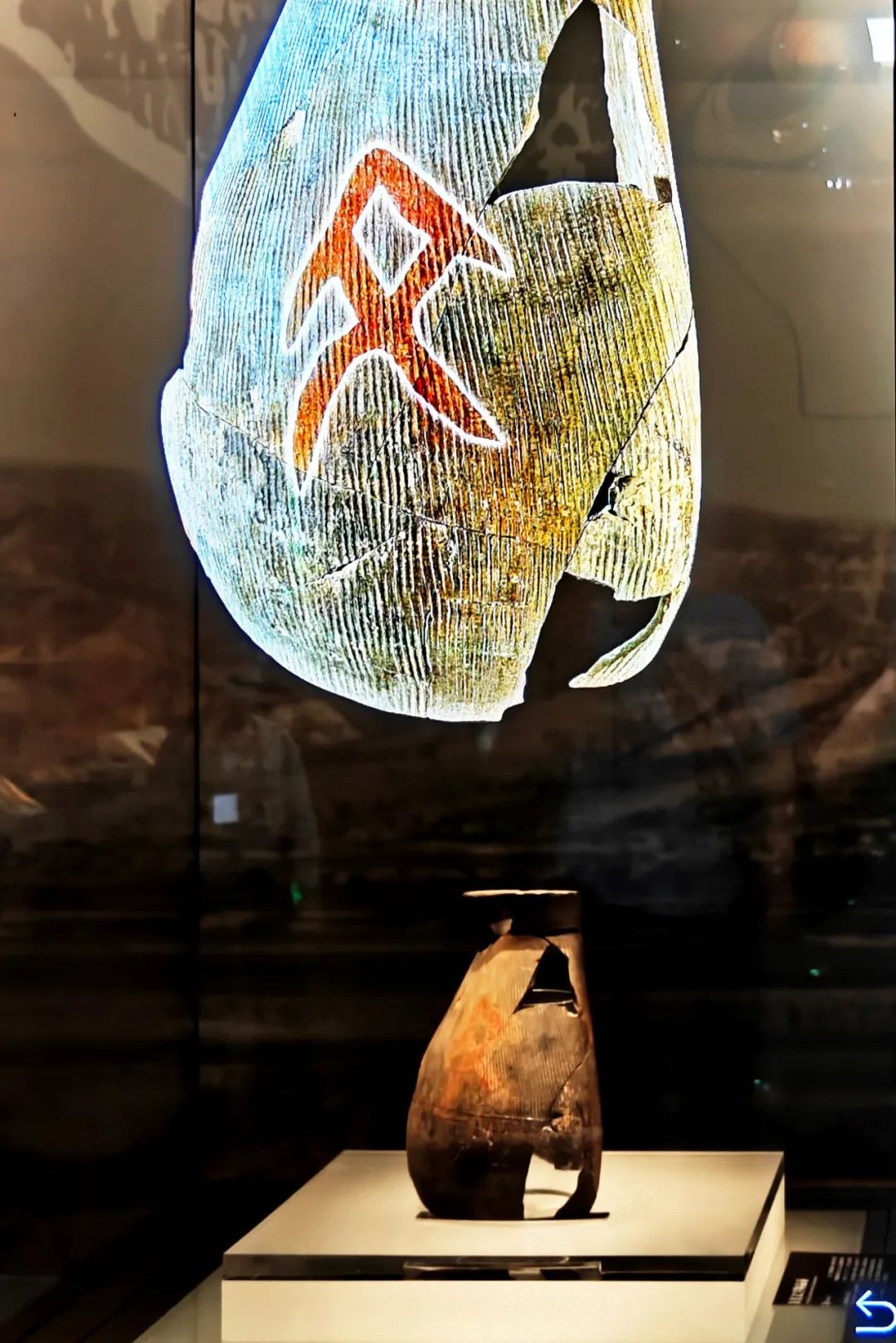

缓步其中,2020级中国古代史专业博士生张金桥向师弟师妹们介绍着西周邓仲牺尊、绿松石龙形器、“司母辛”铜方鼎、妇好铜方尊、彩绘陶簋等一应国宝级文物。突然,他在一个朱书文字陶扁壶前驻足。

这件距今4000多年的陶扁壶上,写着一个醒目的朱书汉字“文”。与当代汉字“文”相比,无论字形还是结构,都完全一致。在它残损的另一边,还有一个字,是“尧”?是“邑”?是“唐”?还是……?

尽管两个字的具体含义有待进一步揭示,但是早期中华文明的源头因此得到了进一步确证。

金桥对这个文物印象深刻,因为导师、学部委员王震中老师在课堂上讲过它,它还出现在了老师的专著《中国文明起源的比较研究》中。

金桥回忆起当初第一次踏进考古博物馆看到它时的激动:“以前都是在王老师的PPT和书里看到这件文物的,直到走进博物馆,我才360度无死角地认识了它!”

以博物馆为课堂,在老师们的引领下,从文物中触摸、感知从未中断的中华文明,这是历史学院的学生们引以为傲的小幸福。

“我们的资源都是双倍的”

“我们不仅有社科大的图书馆,还有历史院的图书馆”

“我们不仅有社科大的老师,还有历史院的老师”

“我们不仅有社科大的论坛,还有历史院的讲座”

……

历史学院的同学们这样说,话语里是掩不住的骄傲。

“社科大历史学院有其显著的特征——科教融合。

当你们进到校园,你们就不仅拥有社科大的校园,也同时拥有了中国历史研究院这样一个院区;

你们不仅有社科大图书馆,而且有历史研究院的图书馆;

你们不仅有社科大的老师,还有历史研究院的老师。

你们还拥有中国考古博物馆,这个习近平总书记刚刚视察过的地方。”

社科大历史学院院长、中国历史研究院副院长李国强老师这样说,话语里是自信、自豪和期望。

因为有了双倍的资源,社科大历史学院的学生们“倍儿”有获得感。

这一点,2020级中国近现代史专业博士生刘东昇很有发言权。入学以来,他便成了历史院的“小主人”,跟着导师上课、研讨,去图书馆查阅文献,参加学术会议,聆听学者讲座。不管哪一次,他都能收获满满。

在写博士论文时,东昇注意到清廷禁止旗人看戏演剧反而推动了京剧的形成和发展这一现象,苦思苦寻而不得其解。去年8月,他在历史院参加了“社会史视野下的近代学术变迁”研讨会,中国人民大学朱浒教授提到,戏曲的发展和京剧的形成是多民族共同发挥作用的结果,顿时让他豁然开朗。

而更让他甘之如饴的是,这里的交流永远没有围墙。

“在这里回望历史,把握当下,开创未来”

一个夏日午后,东昇、金桥和小玉一起,去敲国强老师的办公室门。

“咱们叫院长,还是叫老师?”“当然是叫老师!”同学们眼里,不问位高尊显,只有师道尊崇。

院长马上放下手头的工作,热情地邀他们坐下,同他们唠起了不平常的“家常”:

“我们赶上了一个非常好的时代。在这个时代里,我们投身于历史学院,投身于中国的史学,是我们的幸运。

历史学究竟要干什么?揭示历史本源是一个基本职责,更重要的是要从历史的长河中总结历史规律,掌握历史大势。习近平总书记多次强调,无论我们走得多远,都不能忘记来时的路。只有回望历史深处,我们才能更好地把握当下,进行伟大的实践。

强国建设、民族复兴,都离不开历史文化的滋养。在6月2日的文化传承发展座谈会上,习近平总书记发出建设中华民族现代文明的伟大号召。只有研究好中华文明五千年的历史,从中华五千年文明史中汲取滋养,才能更好地把握当下、开创未来。这是我们这一代人应该肩负的新的文化使命。只有现在学好历史知识,将来才能作用于强国建设和民族复兴。

我们还有责任向世界、向民众讲好中国故事,传播好正确的、科学的历史文化知识,增强做中国人的志气、骨气、底气,同时也向世界展示可信、可爱、可敬的中国形象。

在社科大历史学院,你们将获得无限广阔的知识、精神财富。未来是属于青年的,在历史的长河中去徜徉吧,你们将获得无限的人生宝贵财富。”

在中国社会科学院党组“举全院之力办好中国社会科学院大学”的战略部署下,中国历史研究院正把科教融合落到深处:将主办的各类学术活动、考古博物馆、院图书档案馆向历史学院学生开放,考古研究所在全国各地的考古工地也接受历史学院同学前往实习、学习……

2021年,社科大历史学专业顺利入选“双万计划”国家级一流专业;2023年,考古学、中国史两个一级学科入选中国社会科学院学科“登峰战略”支持计划……

历史学院不仅是社科大的,它也是中国历史研究院的,学在历史院,是正在这里发生的现实。这里的每一位学子,不是“旁观者”,而是“剧中人”,是创造和见证着未来的新主人。他们从这里起步,于这里成长,在历史的长河中放飞青春和梦想。

如何让“过去”拥有“当下”和“未来”?相信在不远的将来,历史学院的学子会交出傲人的答卷。

致谢: 此报道稿的策划和实施,得到中国历史研究院副院长、中国社会科学院大学历史学院院长李国强和中国社会科学院大学副校长兼历史学院执行院长朱昌荣的悉心指导和鼎力支持,得到中国历史研究院合作交流处、博物馆、图书馆和各研究所以及历史学院领导、各位老师的大力协助,在此一并致谢。