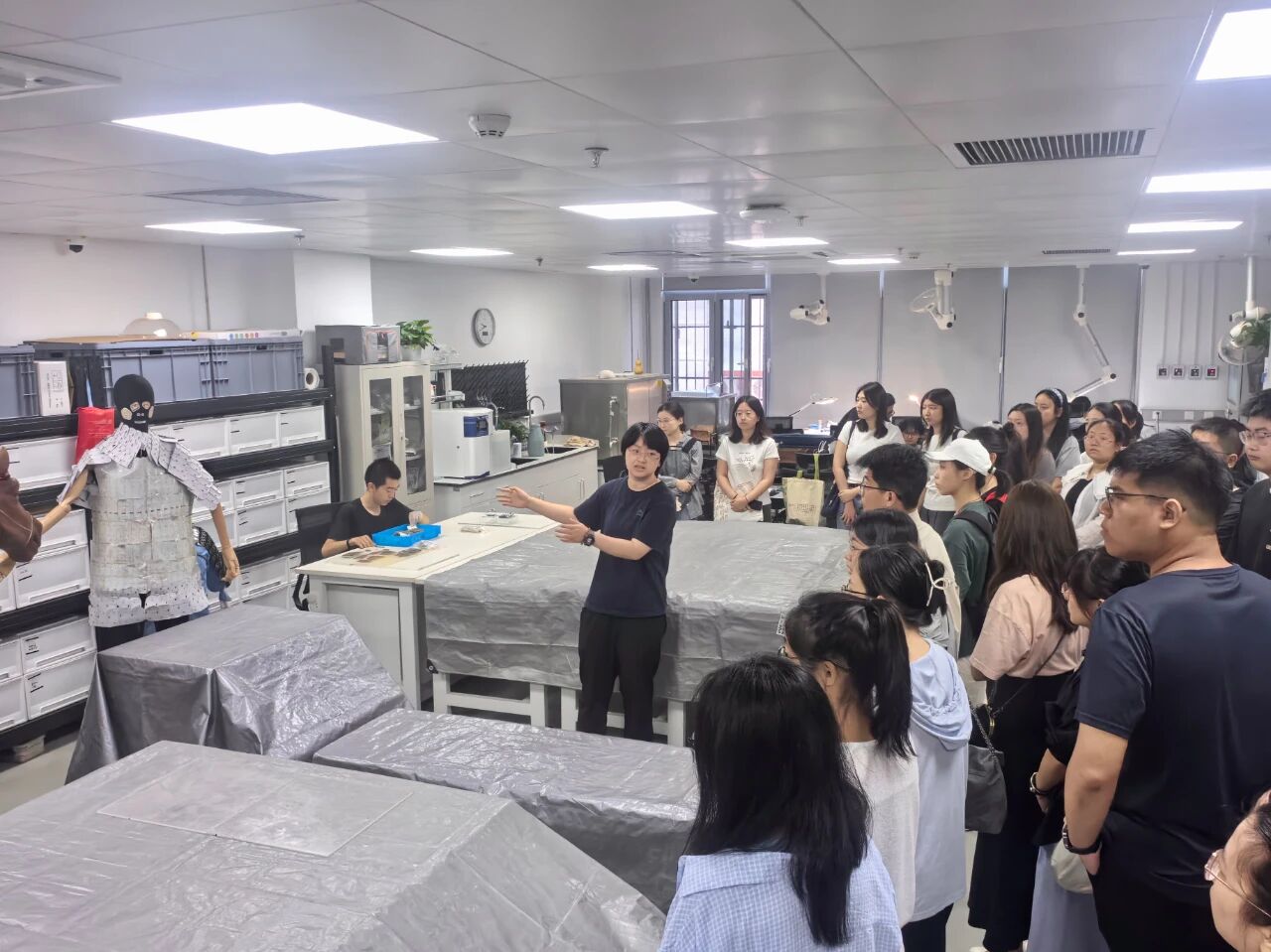

9月9日上午,我校历史学院硕博研究生新生近200人来到位于良乡校区的中国社会科学院科技考古与文化遗产重点实验室,参观了动物考古实验室、植物考古实验室、人骨考古实验室、纺织考古实验室等。

通过实地观看文物修复、沉浸式体验和聆听讲解,同学们在历史长河中溯源中华文明脉络,于考古发现中感知民族精神基因。这不仅是一次知识的拓展,也为新学期注入厚重而鲜活的文化力量。快来跟随镜头,直达现场!

参观科技考古实验室,我不禁为考古学所呈现的全新活力而感到惊叹。

比如,纺织品修复的精细工艺令人叹为观止,一丝一缕的背后,是跨越千年的文化传承;在动物考古区域,通过骨骼形态与DNA分析,我们窥见了远古大地上动物种群的生活方式;植物考古则通过种子与植硅体,重现了曾经的生态环境,让我们更多了解了先人的农业实践;人类考古中,人骨的综合研究不仅揭示了作为个体的先民的生活,更映射出古代社会的文化行为。

此次参观让我深刻体会到,科技手段不仅是传统考古的辅助,更是拓展研究维度的关键。

作为文物与博物馆方向的研一新生,我们更应拥抱多学科交叉的思路,以开放之心学习科技方法,让文物“说话”,让今人重见古时月。

科技考古与文化遗产保护重点实验室下设13个科技考古子实验室、5个文化遗产保护实验室及5个联合实验室,是我国科技考古领域门类最全、实力最强的科研机构之一。

短短半小时,我们穿梭于动物考古、人骨考古等多个实验室,近距离观察了“骨骼-毛皮”对照的羚羊标本,聆听了实验室老师讲述考古工作者对古代墓葬进行挖掘的过程。在实验室老师的娓娓道来下,X光透射、CT扫描、显微分析等“无损检测”技术,能让我们更加直观地感受到科技是如何穿透千年尘埃,重构历史细节。

此次参观让我深刻体会到,科技不仅是考古的“显微镜”,更是连接过去与未来的桥梁。它不仅让文物“活”起来,也让历史“说”话。作为历史学子,我更加坚定了将科技方法引入人文研究的信念。未来,愿以所学,参与守护中华文明的根脉。

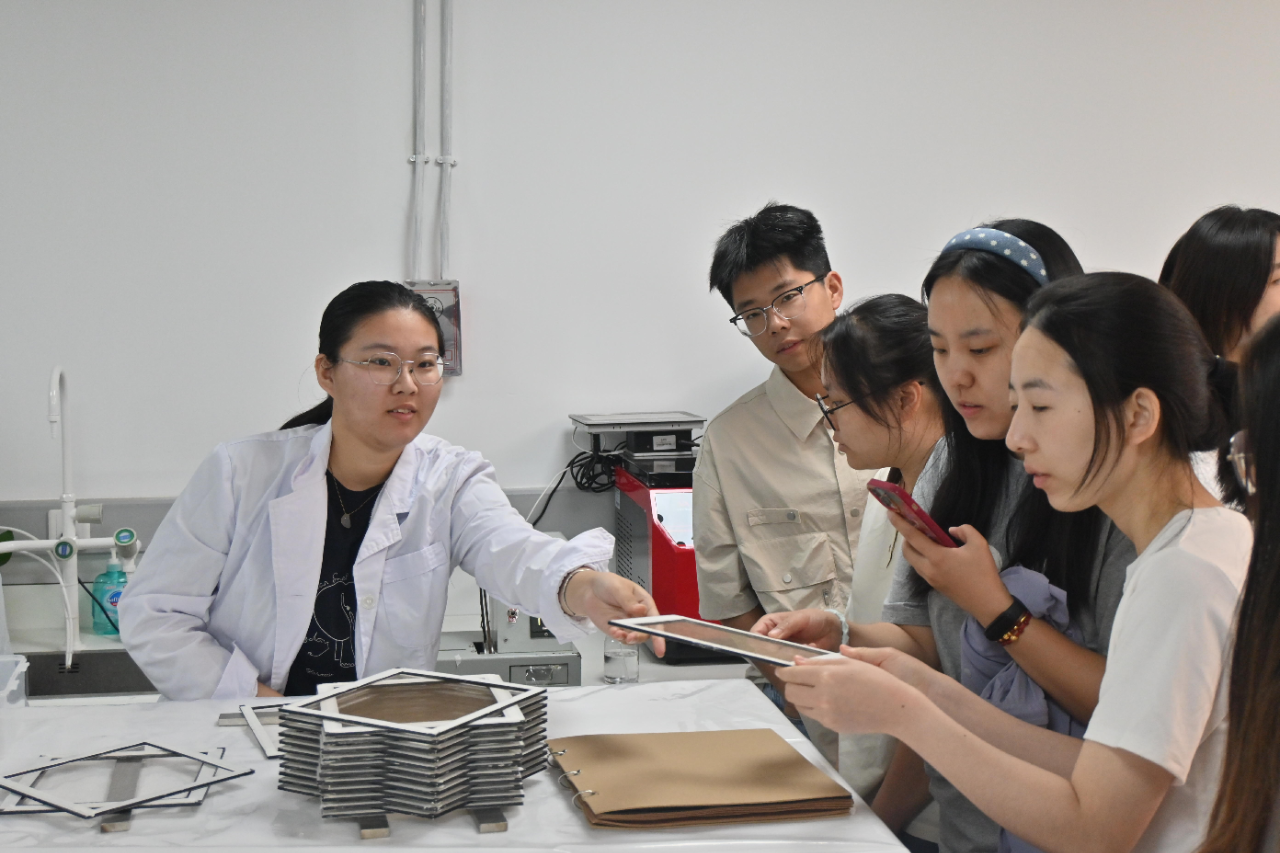

文保中心展示了精细化保护操作。在纺织考古实验室,我们看到了对明代纺织品的科学加固,体现了最小干预原则下的稳定性修复。实验室也对从田野考古现场套箱提取回来的标本有进一步处理,其最大价值在于完整保存复杂文物,如漆盾等文物,的原生堆积状态与空间关系,为后续实验室的精细清理与形态复原提供了关键原始信息。

科技考古方面,各实验室呈现出从微观证据到宏观重建的研究路径:木材考古实验室通过树芯样本与木炭分析,构建年代框架与古环境背景;动物考古、植物考古及人骨实验室则通过系统收集的遗址出土标本与现生对比标本,建立可靠的种属鉴定标准与形态数据库,为古代资源利用、生计方式及人类适应策略提供客观依据。

通过此次参观,同学们对科技考古和文物保护有了更深入的了解,也充分感受到考古学作为一门现代人文学科的科学化与规范化发展趋势。

参观科技考古重点实验室是我校新生入学教育的重要环节,本次参观学习活动由党委学工部、实验室、历史学院共同组织。后续学工部将利用实验室开放日,继续组织各学院学生集中参观。

(供稿:社科大新闻中心)